專訪姜洪:經濟學者中岀色的書者

2014年五月初,一次非公開的書法個展,讓本次采訪的主人公姜洪,在朋友中間引起了不小的轟動,更是讓知書寫書心書的眾多書法家們由衷稱贊,從此,也讓姜洪有了除經濟學家姜洪之外的另外一個身份——“書家姜洪”。藝術是打破物障后對內心的一種解說,書法是走進內心的一種途徑和方式,姜洪老師的書法作品在數十年的堅持下形成了一種對生活,對心靈的獨白,讓更多人對這位“隱居者”充滿了好奇,因此,魅藝中國下面就姜老師的書法之路做一下簡單的采訪。

經濟學家、書法家姜洪

記者:姜老師,不久前您在北京舉辦了一次非公開性的書法展覽,本次展覽在您周圍引起的反響很是熱烈,您舉辦這次展覽的初衷是什么?這次展覽對您來說的意義在于哪里?

姜洪:多年來,我堅持臨摹各種書法碑帖,其間也有一些自己的書法創作。但由于自己不從事與書畫有關的工作,作品沒有合適的方式擺放,所以這些作品很少有人看到,甚至于我自己也不是很方便觀覽。家人提出找個地方展示,我便欣然同意了。有這樣一個契機,恰好是對我幾十年書法實踐的一個回顧與檢查。

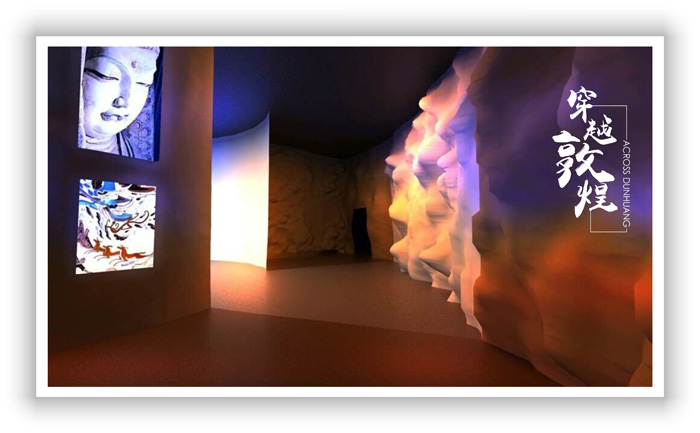

展覽現場

記者:您作為一名經濟學研究者,旁人很難想到您在書法這條藝術道路上堅持了這么多年。您之所以一直在堅持著、進步著、努力著,是否受到古師今友的影響?他們都是誰?對您的影響體現在哪里?

姜洪:祖父對我愛好書法影響至巨。我家上幾代都是讀書人,祖父很長時間以寫字謀生,在開封一帶薄有書名。五歲時祖父為我開蒙,每天摹寫顏真卿的《多寶塔》,后來還臨過《戴彬元法帖》。臨摹之后祖父都要圈點教誨。以后在北京上學家父也時常指點我的書法作業。文革年代傳統文化受到巨大沖擊,但由于大字報大部分是用毛筆書寫,使我們這個年齡的人還保持著對書法的興趣。1973年我進入北大念書,北大圖書館大量藏帖使我眼界大開。于是在北京大學的學生宿舍中我又開始了對碑帖的摹習,其中對趙孟頫的《梅花十絕》使我對用行草書來表現胸中逸氣有了嶄新的感受,并漸漸養成了學習工作之余書寫詩文自娛的習慣。1979年我考入中國人民大學攻讀研究生,著名經濟學家吳大琨先生為我的導師。他年輕時與柳亞子、章乃器諸賢者多有交游,吳先生書房的條幅、楹聯、書扎都對我起了潛移潛化的作用。1980年代我在高校講授經濟學的同時開始潛心鉆研中國傳統經典,這樣也就自然引導我對古文字學的喜愛,有很長一段時間我經常研習漢隸、魏碑名作,不知疲倦。但隨著對北碑了解的深入,益發覺得唐法、宋意的偉大成就。記得持續幾年遍臨了顏真卿傳世的法帖,其中《顏勤禮碑》、《顏家廟碑》著力最多。由于工作崗位的轉換,環境的變化,我的書法實踐也曾數度中斷,但內心深處卻一直未曾將其放下。多年來,我總在思考,可否找到一種書體能最合于自己內在的認知,直到兩年的一天,我突然強烈地感覺得到,孫過庭的《書譜》其實與我有很大的內洽。從此,我幾乎天天心追手摹,樂趣無窮,現在仍沉浸在此間的幸福中。

展覽現場

記者:書法是一門養心的藝術,它作為藝術的一個門類,讓眾多藝術家甘愿為此執著一生,您作為一名經濟學家,書法對您來說有什么特殊的意義?對您的影響有哪些?在您今后的發展中,對此有沒有具體的規劃?

姜洪:經濟學雖然也有中國的古代的內容,但就其現代形式上基本是一門西學。西學比之國學(這里從眾,嚴格地說,國學這一稱謂時間并不長)歷史要短,更重要的是,西學的原創載體不是中文,因此中國人在西學中即便能找到知識乃至真理,但不能獲得終極的寧靜。中國傳統文化在世界文明中有其極其特殊的魅力,主要是非宗教意義上的人文關懷。我們在海外華人社區,特別是東南亞華人社區就能看到,不管當地政治形態如何,華裔的房舍庭院、陳設布置、飲食習慣、親朋來往,都是沿襲華夏傳統,其中書法藝術作為奇葩,無論離中國本土多么遙遠,都不會湮滅。我在年輕時就有這樣一種感覺:在眾多西典中遨游時能抽空寫上幾幅字,便如呼吸一下新鮮空氣般愜意。在經濟、金融的研究中通行的是客觀理性原則,我始終恪守,但以什么方式既能表現理性又能寓含情感呢,于我而言就是書法。今后我準備花更多的時間寄情書法。

展覽現場

記者:這次非公開性的展覽引起了許多專業人士的關注,他們對您得指正與肯定,是否會讓您在今后舉辦面對更多群體的公開性的個人書法展,來讓更多的人了解您的書法藝術?到時您會以什么樣的形式舉辦?

姜洪:我這次書展是很個人化的,沒有向社會公開信息,來參觀的朋友很多都是我以前的同事,還有一些家人朋友,他們從我的作品中找到了我們共同走過的歲月,也喚起了我無限的回憶。參觀者中也有不少專業書畫藝術家,其中揚軍、王之鏻、肖光、張和輝、王鴻斌、邱鋒等先生都是第一次相識,他們都對我的作品給予了好評,并同時對我這么多年不與書界交流感到吃驚,他們強烈建議今后要保持和加強這種聯系,看來以后我還要時常辦一些展覽和筆會與同仁切磋交流。年內爭取再辦兩次吧。