陶古貯山川,放達出谷來——陶古書畫印象記

陶古,祖籍安徽,現居北京。幼承家教,習詩學畫攻書法。八五年師從歐陽中石攻研書法。現為:中國畫創作研究院常務副院長,中國佛教書畫院副院長,中國北京天開寺書畫院副院長,中國六祖書畫社社長,中國杏花村書畫院顧問,中國書法家協會會員。

陶古貯山川,放達出谷來——陶古書畫印象記

工,農,兵,學,商。

上過山下過鄉。

扛過槍,打過仗。

上九天攬月,下五洋捉鱉。

以上文字加持在任何一人身上,都足以證明了其不凡的閱歷。這些紋理都鉻印在了陶古先生的命理之中也。

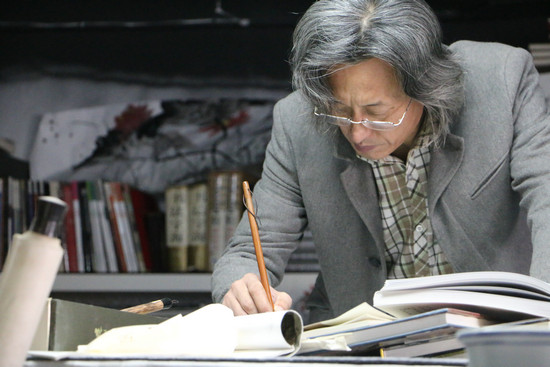

聽雙馨閣主郭若介紹,陶古一身墨香,儒雅豁達。當下不可多見的性情中人。據雙馨閣主說:陶古先生工作室近三百平方米,畫案長十余米,寬四米,四壁畫氈也有四十多米長。然而,這么大的工作室則到處是滿滿當當的書畫作品。大到數米,小到十幾公分,可謂滿目青山翻作浪,飛揚跋扈裁蒼天。

陶古出身于書香世家,從小便酷愛書畫藝術。書畫給他帶來了很大的快樂和諸多的榮譽。他為中國書畫也付出了心血和汗水。但是他低調沉穩,默默地研習,創作。不事張揚,做實功力,讀書修身,參禪悟道。悟得藝術根源之源。

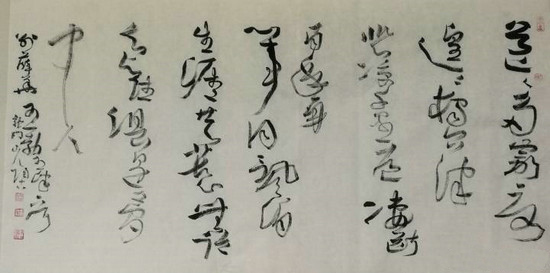

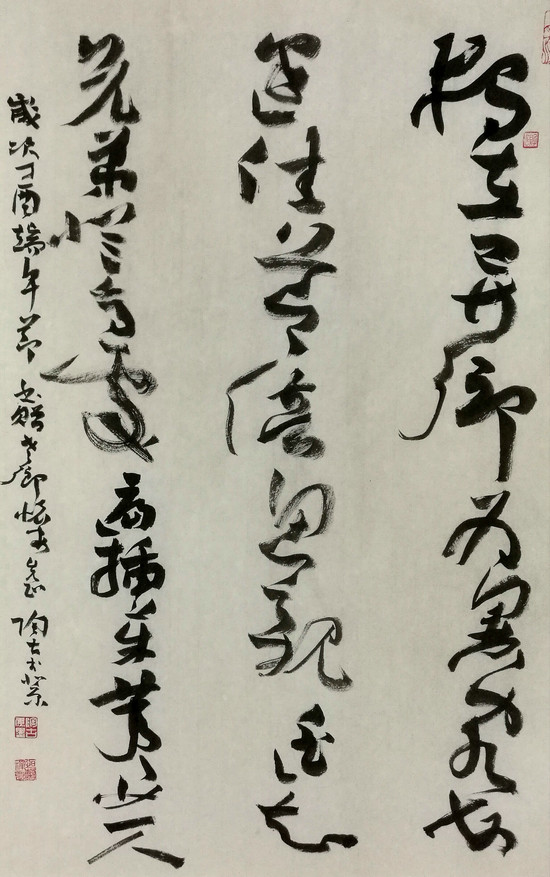

陶古在書法上從甲骨到隸魏,從章草到今草,從真楷到行書,從碑到帖無不研修勤學。日積月累,不懈努力作品終得思接千載,神交古人。以古為師,繼承先賢之長,發展時代筆觸。大膽常言道:書與先賢同論道,繼往開來始新篇。在書法收獲的同時,把從碑帖中吸收的精髓,巧妙的融入繪畫之中。故使其筆下線條,古貌撲面,不屈挺膝的精神躍居眼球。既可大筆灑乾坤,又能小處理精微。正如東坡居士云:始知真放出精微。

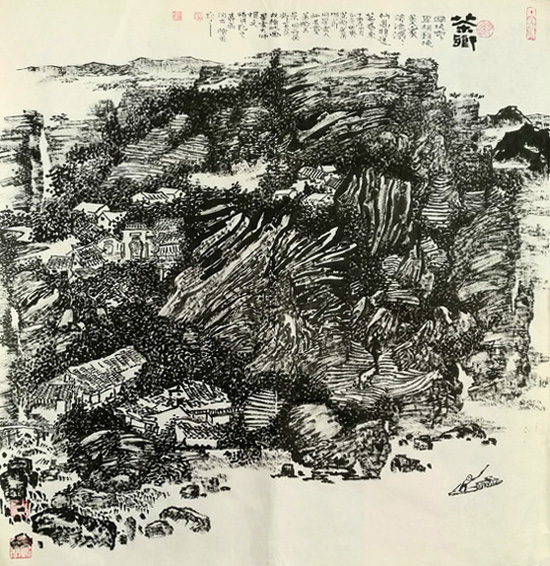

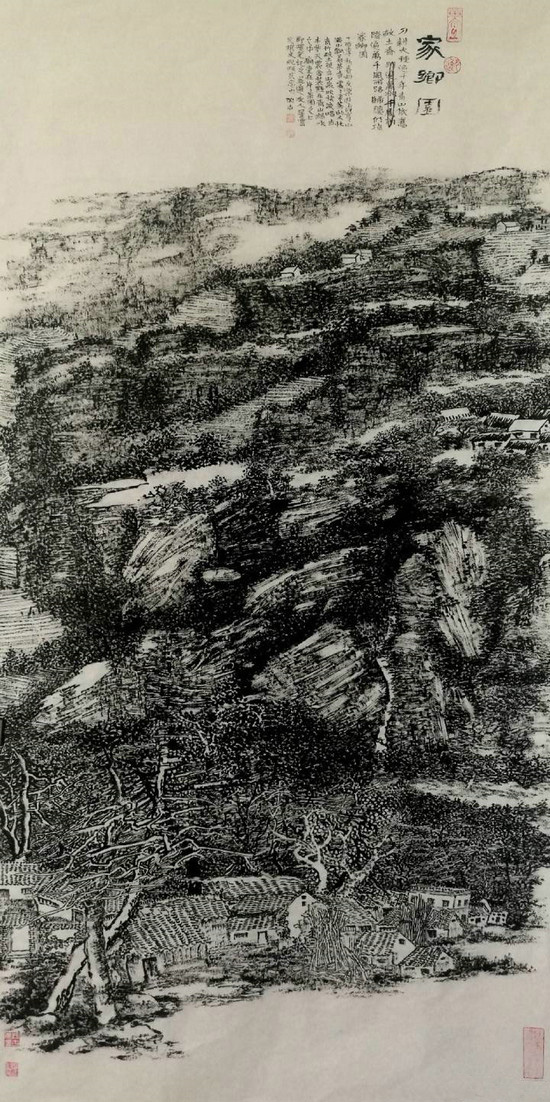

陶古作畫,多是焦墨,焦墨者渴筆也。故筆下得蒼茫古韻,且又可為潤澤夜雨。他把毛筆在宣紙上的表現方法用到極致,得出筆走八面鋒,推,拉,頓,挫,提,開,轉的運筆法則,充分地彰顯了一個藝術家對中國書畫的探索以及大家氣象。

陶古云:中國書畫同根,同源,同法,同理,同意。以線條為基礎,以漢字為載體者一一書法。以線條為基礎,以物像為載體者一一中國畫。以古為師承筆墨,造化為師研精神。故陶古踏遍深山幽壑,攀爬懸崖峭壁,住臥茅屋草舍,交流村民百姓。釆民風,寫山魂。焦墨立傳記山河,承前啟后隨時代。成為新時期"傳統派"畫家主動對當代社會關注與思考的佼佼者。

筆墨當隨時代”的焦墨山水,陶古以干筆皴擦,破墨渲染。在陶古的山水中,正是力圖表現出焦墨山水草木華滋的這種藝術效果。正如黃賓虹所說:“畫有焦墨法,最為古樸,須筆力健舉,含深秀為宜”,而潘天壽也認為:“用渴筆,須注意渴而能潤,所謂干裂秋風,潤含春雨是也”。兩人所說的“深秀”與“潤含春雨”都是焦墨山水的重點,也是難點,是作為衡量焦墨山水的重要尺度。陶古的焦墨山水,正是遵循這種重點與難點,在一步步邁向其向往的釋放壓力、心靈棲居、情愫飄逸的“潤含春雨”的境界。

對于寫生的看法,陶古更喜歡寫生時萬物萬事只不過是無生命之存在,只有畫 家經過處理,才能成為寫生之藝術。潘天壽曾說,“有萬物,無畫人,則畫無從生;有畫人,無萬物,則畫無從有;故實物非 繪畫,攝影非繪畫,盲子不能為畫人。”道 出了畫家的情思在師造化過程中的主導性。他的作品無不融入了主觀的思想感情,而與自然 主義的寫生大異其趣。苦 瓜和尚云:“搜盡奇峰打草稿”。“搜盡奇峰”,就是觀察、選取各種各樣奇特之峰巒,湊配起來,為山水畫布置時作其素材,“打草稿”就是自由地將所收集的畫材配置安排于畫紙上。傳統繪畫中的經營布陳在寫生中就應運用和體現,這樣才能產生不平常的構圖和創作。寫生取舍上遵循大道至簡,世上最難的事不是繁復,而是化繁為簡,舉重若輕。焦墨畫是中國畫系中最難的畫,難就難在僅以簡單樸素的黑和白,一展中國山水畫寬廣博大的厚重與深邃。三筆兩筆是簡,千筆萬筆也是簡。故而,簡卻不簡單,畫簡而墨不簡,墨簡而筆不簡,筆簡而韻不簡,疏密之中隱玄機。他用一支神奇之筆,蘸滿飽含中國山水畫千年春秋的濃墨,隨心揮灑,那溫潤瞬間便在畫中氤氳,黑白的山山水水已是驚心動魄,波瀾壯闊。雖千筆萬筆卻不紊,筆筆見筆;雖千墨萬墨卻不膩,墨墨生墨。構圖匠心獨到,精妙絕倫。運筆信馬由韁,呼風喚雨,亂云飛渡,墨韻盎然,順理成章最為。

數十年來,陶古讀萬卷書,以書為師;行萬里路,以道為師;登萬重山,以山為師。他往返于山山水水之中,對那高聳的,突兀的,粗獷,溫潤的山水,每一次寫生,都有不同的感受。潘天壽說,“藝術之常, 源于人心之常;藝術之變, 發于人心之變。 常其不能不常, 變其不能不變, 是為有識。 常變之道, 終歸于自然也。陶古也意識到新,必須由陳中推動而出。倘接受傳統,僅僅停止于傳統,或所接受者,非優良傳統,則任何學術,亦將無所進步。沒有推陳出新的光芒,必隨時代暗淡甚至湮滅。陶古是一個有自信良知的畫家,相信他能創造出自己對焦墨山水畫新理解。

(任懷強,《藝術天下》主編,著名書畫主持人、評論人、策展人)

責任編輯:麥穗兒