自然出靈性——讀俞旅葵的巖彩畫

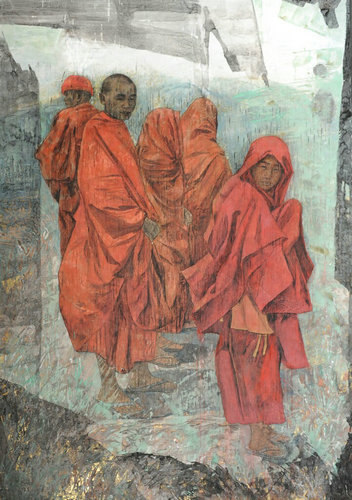

作為中國巖彩畫的先行一族,有深厚傳統繪畫背景的俞旅葵等畫家能走出國門,接受藝術新思維,是“改革開放”后那代人的幸運。她日本回來后最先探索的是巖彩風景畫的嘗試,如1999年的《沉醉的紅色》和《藍藍的天》,2000年的《皓月》等,這是對礦物色的一種“敬禮”和灑脫思緒的激越。在我們習慣了傳統水墨表現的境域,平鋪的天空和有著中國畫皴法及腐蝕版畫肌理的畫面效果讓人眼目一新。而這個時候中國文化部對巖彩繪畫的關注并舉辦巖彩畫培訓班,給活躍在巖彩畫前沿的俞旅葵等巖彩畫家空前的機遇,從創作到教育宣講、從材料開發到田野實踐研究,都能發現俞旅葵的身影,這種閱歷對藝術家而言是學識、經驗的超值積累。而2002年在歐洲各國的游歷學采,進一步拓寬了她的國際文化視野,從歐洲美術中思考“巖彩畫”的前景。這一時期,她的巖彩花卉和人物作品開始頻繁出現。“花”是屬于女性獨特的詩性和心緒空間,有不可名狀的繪畫心靈獨白。而杭州的文化靈息又讓長期浸潤期間的畫家有了更多的視像思考。唐詩和宋詞雖然久遠,但那種“情緒感悟”時時浮現在俞旅葵的心中。無論是唐人白居易《錢塘湖春行》的“幾處早鶯爭暖樹”、宋人蘇東坡《飲湖上初晴后雨》“水光瀲滟晴方好”,還是楊萬里《曉出凈慈寺送林子方》的“接天蓮葉無窮碧”,這些描繪江南詩詞的意境都會化作畫家心理的圖像。如2002年的《心澗》、《花季》、《傷逝》;2003年的《逝者的歌》、《幻》、《記憶的堆積》;2004年-2005年的《待》、《晨曦》、《梅花》、《秋韻》等。這些作品似乎又從女性的視覺表現一種世紀初的憧憬,同時眷戀那個“求索年代”的舊痕和傷懷,這種矛盾糾結的心理反映在其繪畫探索中。“花”是女性詩意生活的寫照,更是江南女子獨有的浪漫情懷,從綻放的梅花、荷花等巖彩作品看,仿佛一優雅的錢塘女史在靈峰、蘇堤、曲院等處賞花摘景。

閱歷會改變畫家的審美和性情。俞旅葵時常在北京和錢塘之間穿走,南北風情的視覺歷練和丘壑山川的變幻,會改變她的筆觸和畫意。很明顯,從2000年到2010年的十年間,她在具象和抽象之間游走,花卉和風景方面的變化尤其明顯。2007年的《蕭然清氣動蓮塘》、《曉露清風碧荷香》、《葉上繁聲過去忙》、《春》、《夏》、《秋》、《冬》等作品,將詩意的氣象和靈動的筆觸,以油畫般的厚疊效果,極大地發揮了巖彩本身的雕塑感和材料屬性,這是區別于傳統重彩的現代視像。而現代巖彩的顆粒質感更讓我們能聆聽自然的呼吸和山川的靈氣。但1000年前王希孟《千里江山圖》的重彩色感也能讓我們體會到那時礦物顏色的純度和細膩。無論是自然礦物還是人工礦物,其史詩般的厚重表現與飄渺的“水墨”云煙始終成為中國繪畫的兩大分野而左右畫壇。

《境》2009年 181cmX227cm礦物色 箔 麻紙

最近這兩年,俞旅葵的繪畫視點仿佛又回到了當初二十年前的“風景”觀照中,只是多了一些時代氣息和“懷舊感”。如2013年《新北京》和《老北京》,這是中年時人生思慮成熟的標志,裝飾般的現代筆意透著一份厚重和沉思。那些斑駁的《老墻》正是歲月剝蝕的塊塊“巖彩”鋪就的包漿,讓人們眷戀,卻又無奈地看著它們慢慢消失在記憶中,這又正是《殤》的主題。仿佛讓我想起宋人姜夔在《揚州慢》中寫到的“入其城則四顧蕭條,寒水自碧,暮色漸起。”詩詞和繪畫的奧妙之處,它們在某個時空的通感穿越,化解了視覺和心靈的界域,其美不可名狀,即便是。《回望》則讓我們在雪山腳下感受到一種陽光和消解融化的山川本色,方塊的山川本質更接近繪畫的真實,這也是我們漸漸喜歡抽象繪畫的原因。

關于“巖彩畫”的命名有過諸多的討論和論爭,各個地方的稱謂也不盡相同,如中國臺灣地區稱“膠彩畫”,日本稱“巖繪”,中國本土也有稱“現代重彩畫”,我想這個名稱似乎不是很重要,只是命名的側重點不一樣,但使用礦物和膠等材料的性質是一樣的。以東京藝術大學為主要陣地的日本“巖繪”中,我們能找到很多中國傳統重彩繪畫的影子,當然也有了推進和延展,如“箔”的使用,不僅限于金箔,拓展了其他金屬如錫、銅、銀等。在礦物方面出現了人工新巖色、水干色等。而裝飾性又是日本巖繪的重要視覺特性,如東山魁夷、平山郁夫、加山又造等人的繪畫都具備這一特性。中國臺灣的膠彩畫是日本殖民的產物,雖一度遭到排斥,但膠彩的稱謂似乎很符合中國傳統繪畫的特質,在唐代張彥遠的《歷代名畫記》中便已經提到膠彩使用的“膠材”,包含有鹿膠、鰾膠、牛角等,而各色礦石粉末的調和便是金碧青綠繪畫的顯性特征。從唐代至今千年的歲月,礦物色繪的藝術傳統不是簡單的回歸和復興,其實也是繪畫精神的回望和拜觀。

責任編輯:麥穗兒