骨刻文音樂密碼:丁再獻與張金棟的五維解碼之旅

骨刻文音樂密碼:丁再獻與張金棟的五維解碼之旅

——在橫豎撇捺間聽見文明的和聲

作 者 宋 俊 忠

楔子:刻刀下的千年顫音

2012年深冬,在山東壽光骨刻文的一塊原件上,丁再獻的指尖懸停在一片牛胛骨拓片上方。骨面上深褐色的刻痕像凝固的閃電,那是他在整理龍山文化遺址文物時,偶然發現的一組尚未被解讀的符號。當放大鏡的光斑掠過某個類似"丁"字的刻符時,他忽然想起三十年前在泰山玉皇頂觀日的清晨——朝陽初綻時,第一縷光線劈開云霧的角度,竟與此刻骨刻文的刻畫如出一轍。

這個瞬間的聯結,如同青銅器上的榫卯突然咬合,讓丁再獻后頸泛起一陣顫栗。他不知道,這個被后世稱為"骨刻文"的符號體系,正等待著與一位研究中國古代音樂的學者張金棟相遇,張金棟2002年和青年學者張蟄鳴的科研報告《中國書法音樂解音詞典》’獲得山東省藝術科學重點項目一等獎,在橫豎撇捺與宮商角徵之間,奏響一場跨越四千年的文明和聲。他們期待著一位古文字研究者的合作。十年的等待,機會來了。

第一章:刻刀與毛筆的對話

一、泥土里的文字胚胎

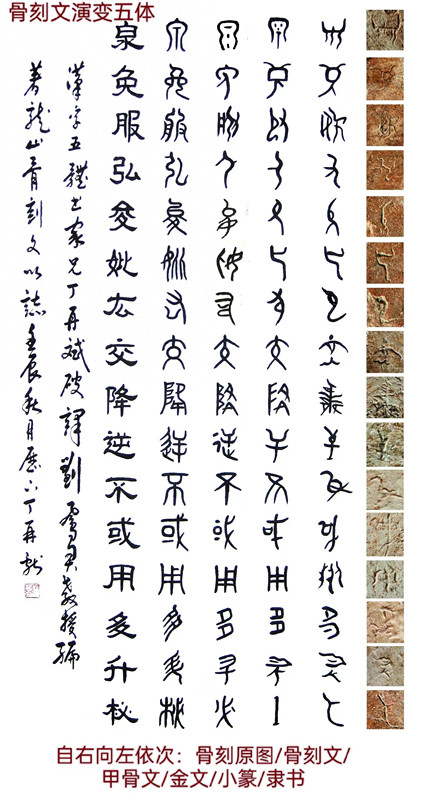

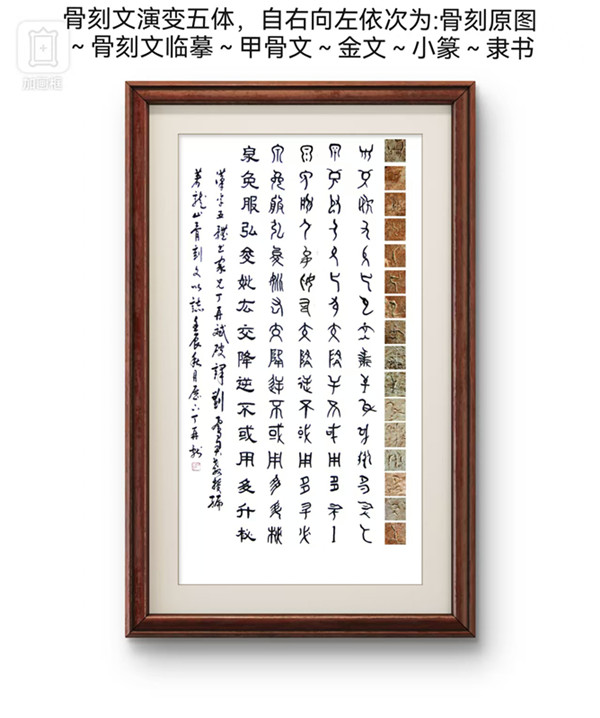

丁再獻的辦公室像座微型考古現場:窗臺擺滿陶片標本,書架上《甲骨文字典》與《說文解字》之間夾著沾著土漬的筆記本,電腦屏幕上是他用不同顏色標注的骨刻文數據庫。2005年,作為山東骨刻文破譯研究的奠基人,他在整理山東半島出土的史前器物時,發現大量刻劃符號與甲骨文存在明顯的演化關系。

"看這個'日'字,骨刻文是一個圓圈,到甲骨文變成方框,隸書又拉成橫折。"他用紅筆在黑板上畫出演化軌跡,"但所有變化都圍繞著橫、豎、撇、捺、點這五種基本筆畫。"這個發現讓他想起父親教他寫毛筆字時的話:"漢字是站在大地上的詩,每一筆都有筋骨。"

于是,兩個同住在濟南千佛山景區不遠的學者進行了同一載體不同系統的合作研究。琴房里,張金棟正對著編古籍文獻和己合成器錄制看不同的樂曲。這位研究古代樂律的學者發現,《樂記》中"凡音之起,由人心生也"的記載,與書法中"筆跡者,界也;流美者,人也"的論斷暗合。當他把骨刻文的筆畫走向輸入聲波分析軟件,竟發現橫畫的平緩與宮音的厚重、捺畫的舒展與徵音的明亮存在頻率共振。

"你看這個'樂'字的骨刻文寫法,像絲弦張于木架,簡直就是'八音克諧'的視覺化。"他在筆記本上畫下骨刻文"樂",旁邊標注著對應的律呂數據,"如果把每個筆畫轉化為音符,整個漢字就是一段凝固的旋律。"

一、五筆里的宇宙模型

丁再獻、張金棟對"五筆結構系統"并非簡單的文字分類,而是一套貫通天地的認知框架。他們發現,橫畫(一)對應五行中的"土"(承載萬物),豎畫(丨)為"金"(燥肅殺收斂),撇畫(丿)是"木"(生發向上),捺畫(乀)為"火"(炎上擴散),點畫(丶)是"水"(潤下聚斂)。這種對應在骨刻文"木"字(丨上加\/)中尤為明顯:豎筆如樹干,\/筆似枝葉,暗合木行"曲直"之性。

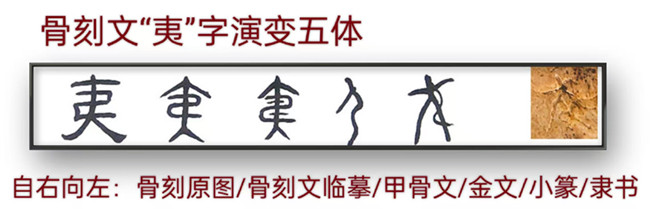

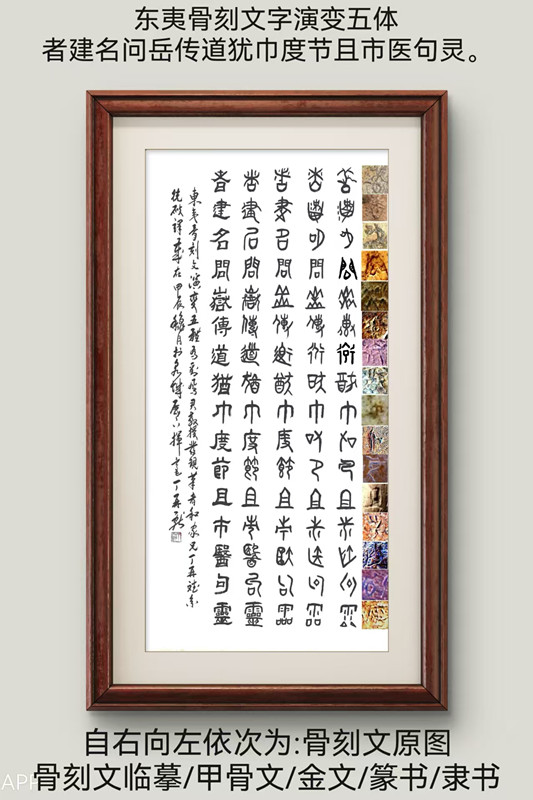

骨刻文中一橫,為卦象初九,乾卦。兩短橫一一,卦象初六,坤卦。丁再獻告訴張金棟先生:宮商角徵羽五字,東夷骨刻文中皆有,這令張金棟先生高興不己。

張金棟的"書法音樂系統"則搭建起另一座橋梁。他將五筆對應五音:宮音(1)對應橫畫(厚重平穩),商音(2)對應豎畫(剛勁挺拔),角音(3)對應撇畫(清越流暢),徵音(5)對應捺畫(熱烈奔放),羽音(6)對應點畫(悠遠空靈)。當他用編鐘演奏隸書"壽"字的筆畫順序時,竟自然形成一段《韶樂》片段。

"看王羲之的《蘭亭序》,'之'字的二十一種寫法,其實是二十一種不同的樂調變奏。"他指著投影上的字帖,"每個轉折處的提按頓挫,都是音高與節奏的變化。"這種發現讓書法從平面藝術升維為時空交響,正如唐代張彥遠"書畫同源"的論斷,在此獲得了樂律學的注腳。

第三章:文明長卷的雙重解碼

一、在考古現場演奏時光

2018年夏,二人在山東省博物館考證日照炅字和莒是大口尊刻劃時,丁再獻蹲在灰坑旁對照骨刻牛骨,丁再獻認為大口尊上之圖太陽從海面上升起的描繪,中間是水波紋,這應該是“日水山”,張金棟“日水山”的捺畫時,便唱出類似塤的嗚咽——那是4900年前谷物成熟的韻味。

"這個字的收筆處,力度變化對應著徵音的頻率波動,說明先民刻字時已自覺融入音樂感。張金棟的發現讓丁再獻想起《尚書》中"擊石拊石,百獸率舞"的記載,"原來文字刻寫從一開始就是伴著樂聲的儀式。"

兩人的研究很快在中醫領域引發震動。月脈學專家向華教授提出脈象交響樂說。張金棟作《脈象交響樂論》論文,發表在山東省中醫院院報200期八版。丁再獻、張金棟歸納的五筆對應經絡走向:橫畫對應任脈(腹中線),豎畫對應督脈(背中線),撇捺點分別對應膀胱經、胃經、心包經的走向。"練習'橫'畫時氣沉丹田,對應土行健脾;寫'豎'畫時脊柱挺直,正是木行疏肝。"張金棟在中國音樂治療學會第十一屆大會上講的《詩書畫樂飲食一體論》展示的對照圖,讓在場者驚嘆最古老的漢字原來是"紙上的針灸圖譜"。

一、學術碰撞的火花

兩人的合作并非一帆風順。在討論"丁"字的起源時,丁再獻認為是兵器象形木丁或竹丁(甲骨文"丁"像銅釘),張金棟卻從樂律角度提出異議:"上古'丁'通'定',定音之器,應與音律相關。"為此他們查閱《呂氏春秋·古樂》,發現黃帝令伶倫"取竹于嶰溪之谷,以生空竅厚鈞者,斷兩節間……以為黃鐘之宮",而骨刻文"丁"的豎畫收筆處,確實有類似定音竹節的刻痕。

2020年,兩人合著的《骨刻文五維解碼》定稿,封面設計成甲骨文"和"字的變形——左邊是骨刻文的"禾"(象征農耕文明),右邊是張金棟設計的樂符(代表音樂傳統),中間由丁再獻的書法筆觸連接。這本書不僅在學術界引發震動,而且《小學必背古詩詞唱著背》72集音像版,獲山東省藝術科學二等獎,更在中小學書法課堂掀起"漢字交響"熱潮:孩子們用不同音調書寫筆畫,在橫豎撇捺中感受"橫如千里陣云,點如高峰墜石"的韻律。

在一次國際學術會議上,當張金棟用電子合成器演奏王羲之《快雪時晴帖》的節奏,丁再獻同步在宣紙上用骨刻文筆法書寫時,韓國漢學家教授熱淚盈眶:"這讓我想起空海大師東渡時攜帶的《文鏡秘府論》,原來漢字的音韻之美,早在骨刻時代就埋下了種子。"

尾聲:文明的永續和弦

如今,丁再獻的工作室墻上掛著新的骨刻文拓片,張金棟的電腦里存著未完成的《千字文交響詩》樂譜。他們知道,900余個骨刻文字的解讀只是開始,更宏大的文明圖譜正等待著解碼——那是文字與音樂的和鳴,是五行與五音的共振,是刻刀與琴弦共同譜寫的人類認知史詩。

當丁再獻用放大鏡觀察新發現的骨刻文"和"字(兩禾并立),張金棟恰好奏響黃鐘與大呂的和音。兩種波長在空氣中相遇,形成肉眼不可見的干涉條紋,如同文明的基因在時光中不斷疊加、共振。或許,這就是人類最古老的密碼:當我們在橫豎撇捺間聽見五音的回響,在點畫轉折處觸摸五行的脈動,便找到了連接過去與未來的精神臍帶。