紋集千祥,佛佑萬象紋集千祥,佛佑萬象

天下奇石各有其態,各具其美。或以質堅,或以形奇,或以紋美,或以色妍,或以韻勝,不一而足,可謂千姿百態,魅力獨特。此方老白馬紋石,頂級磬石質地,形似吉羊,通體滿紋,皮質烏黑,羊首頂處沁以紅彩,神態可掬。集質、形、紋、色、韻于一體。羊首下方孔洞處,由石紋天然而生立體靜坐佛像一尊,更是堪稱神妙。

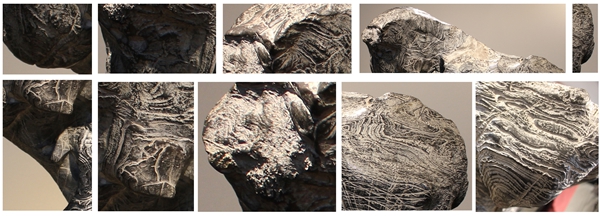

正面全像

質

靈璧紋石除白馬以外周寨、岳巷、鄭巷等多地均有少量產出,但以白馬的品質為最,優秀的質地是有別于其他紋石的一個主要特點,業內亦稱“老紋石”。白馬紋石為最頂級的磬石質地,油潤細膩,易出包漿。刷洗后,略微盤玩,便產生由內而外的油潤感。達到一定體量的早期白馬或多或少帶有臭石,臭石的質地明顯區別于其他部位,是老白馬紋石獨有的防偽標記。作為靈璧石中最頂級石種,白馬紋石正宗產地僅一個不過3畝的坑口,存世量幾可估算,凡品相稍佳之,皆可謂藏品級。

形

白馬老坑歷經反復挖掘填埋,早期出土紋石于地表或淺表,被稱為“白馬頭皮石”,形狀大多圓潤飽滿,紋理也更為立體;中期出土紋石為“中層石”,形狀多扁平;晚期出土紋石已深至巖石層,被稱為“白馬最后的紋石”,形體多為幾何狀板塊,無“臭石”。

此方老白馬紋石形似微微向內側首的吉羊,體態雍容飽滿。立體石紋形成羊嘴,嘴角上揚。羊須自下頜生出,及至胸口處。眼睛輪廓處自然淺凹,眼珠油黑。羊耳自然下垂,羊角突出,羊額飽滿。羊首至羊背脊線分明,自然過度。至臀部,線條自然凸起,盡顯豐腴之美。羊尾呈長團狀,輪廓線條由上至下自然微收。

形之局部

羊首下方生一大一小孔洞兩口,洞內滿紋,洞口流暢圓滿,使敦厚飽滿形體平添通透靈動之氣。背面生大小石洞數孔,錯落有致,洞洞相通,洞內亦是滿紋分布。

洞之局部

“白馬難出形”,“紋石不出形”,因基數太小,有形更少,業內流傳口頭禪:“紋石帶洞,價格要命。紋石象形,價值連城”,足見象形白馬紋石之罕見珍貴。之于此石,出如此生動形象、惟妙惟肖之形,且呈寓以吉祥之意的“羊”形,自帶孔洞,更是奇絕無二。

背面全像

紋

靈璧紋石為沉積巖與變質巖的綜合體,沉積巖又名水成巖,是在水流搬運下,由泥沙、灰漿、海藻浮游物等物質沉積而成,基于沉積物單層厚度、成分差異,伴隨時間與氣候的變化,形成了層理分明、韻律別致的紋理特征。又經過若干地質年代,沉積巖中原有的紋理花紋在外力作用下,彎轉扭曲,曲折變形,或因石英脈、方解石脈等物質的加入,形成新的花紋。或者在巖石的風化階段,因為含有鐵、錳等物質的存在,硬度的差異,形成次生花紋。凡此種種,遂形成靈璧紋石天然造化之美。

紋之局部

紋石以其紋命名,最具代表的是圈紋或回紋,亦稱龜背紋,由一對圈紋或者兩對圈紋組成的胡蝶紋,其他如龍紋、云紋、蘿卜紋、核桃紋、觀音紋等等。白馬紋石行紋立體流暢、干凈利落不生澀,紋理優美奇特。

此石,通體滿紋,六面可觀。圈紋、回紋、胡蝶紋、云紋、核桃紋、觀音紋等一一俱全,紋形奇異變幻,渾然天成。紋路粗獷清晰,紋深且寬,過渡干凈。石的靜與紋的動,于一靜一動中呈現出富于變幻的視覺美感與賞石體驗。

韻

《大吉羊》橫約70公分,高約50公分,厚約40公分,重約100公斤,敦厚飽滿。形體線條方圓并蓄,或剛健奇雄或遒勁靈動,在視覺外張力與內張力的起承開合中,動靜自如,形完意滿,渾然天成。高古老辣的頭皮皮殼,黑如墨玉,極具分量感與溫潤感。作為寓以吉祥之意的“羊”形,羊首向內微側,極富自然動感,頓生憨態可掬之神韻。

“羊”乃多音字,《說文解字》載:“羊,祥也。”秦漢金石多以羊為“祥”,“吉祥”寫作“吉羊”。西漢大儒董仲舒有云:“羊,祥也,故吉禮用之。”《漢書·南越志》記:“尉佗之時,有五色羊,以為瑞。”廣州號稱羊城,《廣州記》則記:“戰國時,高固為楚相,五羊銜谷穗于楚庭,故廣州廳室、梁上畫五羊像,又作五谷囊。”甚至人們把母體孕育胎兒的胞衣稱為“羊膜”,供胎兒生命的液體稱為“羊水”。《易經》以正月為泰卦,三陽生于下。冬去春至,陰消陽長,有吉祥之象。故以“三陽開泰”為歲首吉祥之語。在成語和許多民間藝術中,也多以羊代表吉祥。吐魯番出土的南北朝織物中的“三羊開泰”,就是三只羊的圖案。清代以來,“三陽開泰”吉祥圖多繡于荷包、抹胸、搭鏈等衣物和飾佩之上。而“羊”在古代亦與“陽”通用,因此也作"三羊開泰"。

佛

天然而生“羊”形帶孔洞老白馬紋石,本已盡顯天地造化之奇絕。

然,此石更為神妙之處,在于羊首下方孔洞處,由紋而生的一尊立體佛像倚壁而坐,安然自若。佛髻凸出,圓光普照。秀面圓肩,華鬘垂帶于胸前。身披佛衣,衣紋依勢而生,自兩肩垂至腹部。上方水線袖紋深而有序,下方蝴蝶紋長袖呈自然下垂之態,長袖下方長水線紋形成裙擺繞佛而行,流暢飄逸,惟妙惟肖。

佛身胸前天然形成“卍”字形圖案,萬字符名為吉祥海云,乃佛祖釋迦摩尼之心印,是佛福慧具足、福德圓滿的表征,又是佛蘊含無量無邊功德與力量之體現,此字所在之地便是“吉祥之所集”。《華嚴經·如來十身相海品》:“ 如來胸臆有大人相,形如卍字,名吉祥海云。”《大般若經》第三百八十一卷亦言:佛的手足及前都有吉祥喜旋,以表示佛的功德。卍”字所放光明可以為眾生演說無量六波羅蜜法,也正因諸佛從無量阿僧祇劫得到此印,所以諸佛不畏生死,不染五欲。

而佛像頭部上方三角形蛇頭狀凸起,蛇眼、蛇紋清晰可見,更為這尊佛像增添無以名狀的神秘之感。相傳佛祖菩提樹下悟道成佛時,一眼鏡蛇于身后起身開屏遮風雨。佛經中亦有記載:“爾時世尊便受服之,所患尋愈。爾時世尊所患既差,從菩提樹下起,往牟枝磷陀龍王池邊,坐一樹下念三摩地。時此池中合有七日雨下,牟枝磷陀龍王知七日雨下不絕,從池而出,以身繞佛七匝。引頭覆佛頭上。何以故?恐佛世尊冷熱不調,諸蜂蠅等蟲惱亂世尊。時此龍王,過七日中見雨止已,方解其身變作天身,頂禮世尊足白佛言:世尊!於此七日之中,頗安隱不?我身麁弊應無亂惱,願見歡喜。爾時世尊即說頌曰:知足果安樂,多聞者知法;不害於眾生,人間大慈悲。能除世欲樂,諸惡皆遠離;我慢悉摧伏,斯人最安樂。”

佛之局部

自正面觀,佛像坐于洞口,孔洞縱深,前后光源相接,更顯神秘之境。自羊首下方仰觀,懸崖峭立,下方聳起之處似身披長袍者面佛肅立,若感其敬畏虔誠之心溢于其身,在圣境彌漫回蕩。

靈璧縣境內在古代震旦紀期間,距今約8~5.7億年,經呂梁構造運動海水漫及,靈璧成為一片淺海海濱。海相沉積作用下,大量藻類植物礁體發育成各類石礦體。距今約5.7~4億年,經加里東構造運動,地殼抬升為陸地。又經華力西構造運動,下沉為淺海瀉湖。至距今2.5億~6500萬年中生代,經印支構造運動,再次隆起為陸地。同時,在地殼結構運動期間,境內地層發生了褶皺和斷裂。侏羅紀晚期至白堊紀,燕山構造運動下火山巖噴發,形成巖漿巖地質。進入新生代,約距今2500萬年,在石灰巖溶蝕地區沉積形成第三紀地層。距今200~300百萬年,形成第四紀沖擊平原地層。上述地層多數隱伏于第四紀之下,少數零星出露在低山丘陵的剝蝕殘丘處經過復雜漫長的地理變化,形成了特殊地質和造型的靈璧石。

彼時,人類進化尚處于直立猿人階段,人類文明遠未誕生。百萬年后的公元前5世紀,佛教才于古印度起源,而這尊白馬紋石上的佛像卻已在佛教誕生前數百萬年,于天地造化中自然形成。

巧合,抑或冥冥之中。實,不可思議也。

(注:本文多有引用前輩文句,僅出于普及、弘揚靈璧石文化之需,如有不妥,望予海涵。)

責任編輯:麥穗兒