畫界青年才俊、翹楚楊勝:瀚墨激水淌古樓

▲貴州畫界青年才俊、翹楚楊勝

瀚墨激水淌古樓

文/王孝建

一支墨筆,行走在宣紙上,丈量畫者的風光、風采。

一腔情懷,徜徉在歲月里,激蕩人生的星光、星途。

他用畫筆:描繪古吊腳樓的古拙古樸、滄桑塵世、前程未來;描摩激水洶涌、波浪滔天、百折不回。

楊勝(本名楊紹啟),別號木樓居士,出生在貴州榕江,侗族,是一個奔波、奮進在新時代征程上的行者、畫者。他接近“90”后,卻肩扛民族文藝復興的時代擔當和責任。在畫里,他的人生最真最純最圣。

和不少大山里的孩子一樣,家境單薄、弱薄:稼穡薄地是日常,阡陌望山是經常,走出大山看世界是他的愿望,但家境這把鎖把門,他困在了群山、蝸居里,一切都是奢望。他深情呼喚:放我出山,給我機會,我會還大家一片晴朗的天。

他自己解鎖,用奮斗延高人生的天花板。雖然時常頭頂烈日,手扶牛犁耕鄉土,但心有不甘的他,還是選擇到條件相對優越的鎮上去讀書。雖然從家里到鎮上,要走路近4小時,晴天一身汗,雨天一身泥,有知識滋潤、潤養,他樂此不疲。他深深知道:為誰辛苦為誰甜,苦盡甘來之時,也是成名成就之際。

高中時,有幸觸藝。受條件限制,他也只是堅持練毛筆字,對著課本里的插圖而信手涂鴉,但這啟蒙、啟迪了他畫的思維、思路,成了他在畫途奮進的導向、導航。

但天不遂人愿。由于先天受教育不足,他不能像其它孩子一樣,坐在高雅的殿堂里享受藝術乳汁、甘甜。他只考進了北京一所民辦大學,學建筑專業,但他初心、初衷未泯,對畫一往情深,學研賦能。機緣巧合,這個專業使他對家鄉的老吊腳縷產生了濃厚興趣,也鑄就了他的畫途人生。

畫途中,他博學通今、博采眾長,先后師從貴州歐陽克景、湖北韓步勇等恩師,學藝極為虔誠,并意悟有方,浸淫有得,畫技水漲船高。

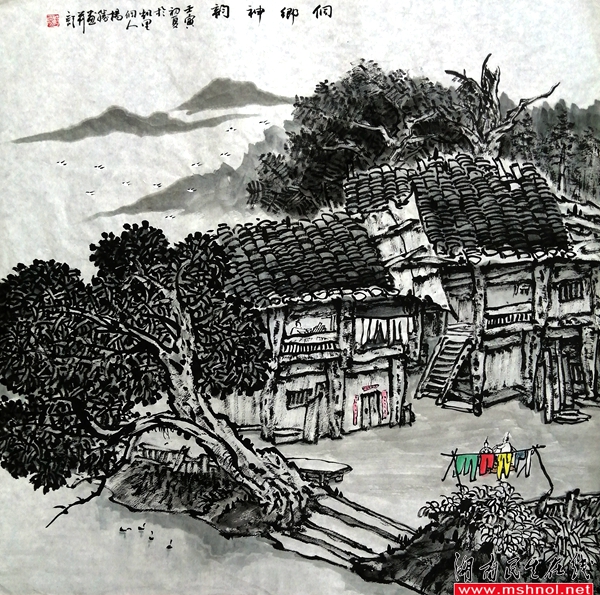

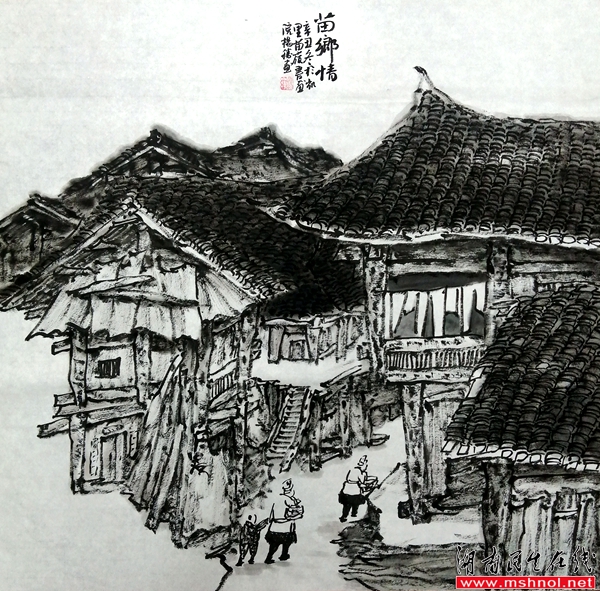

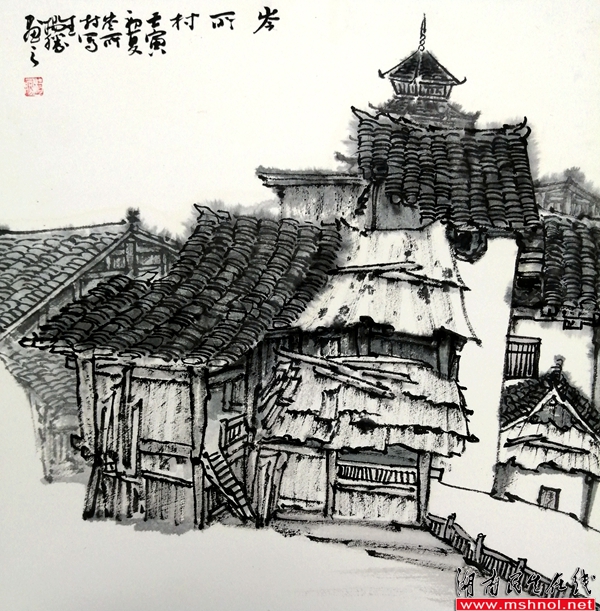

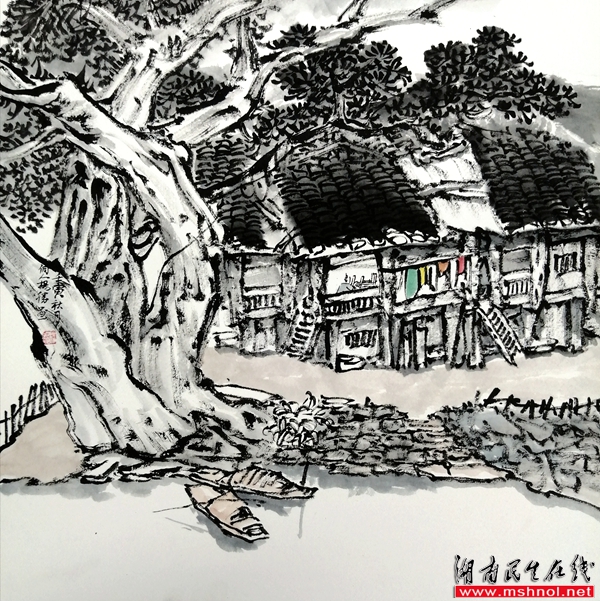

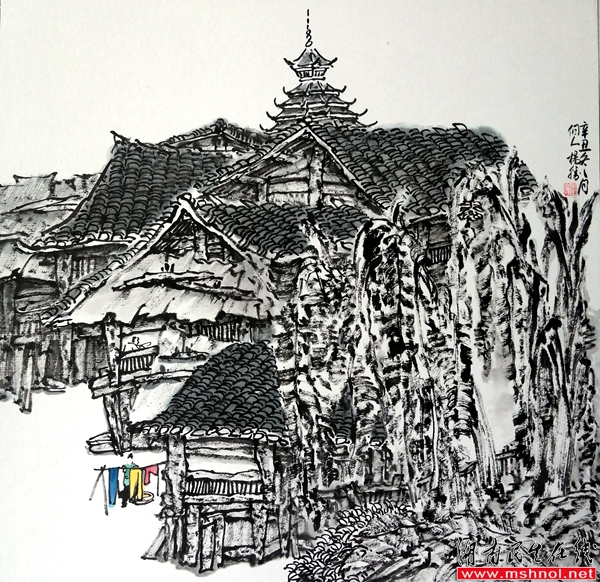

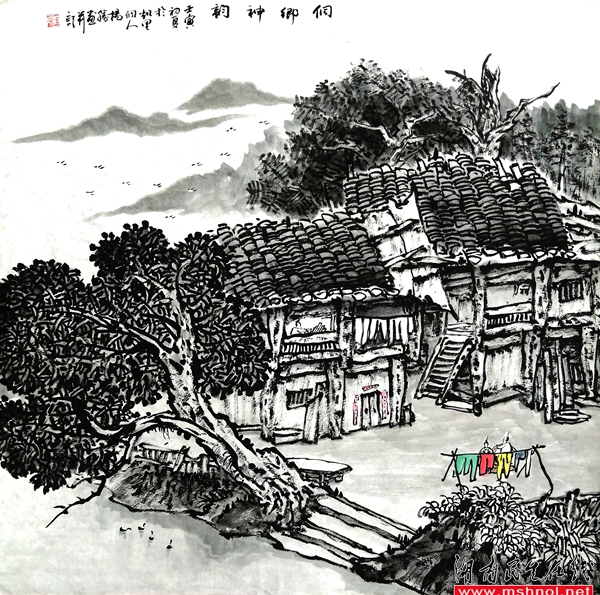

生于斯、長于此,他對自己民族的圖騰象征鼓樓,干枯干癟的水牛頭骨,花式花哨的盛裝,悠然悠長的侗歌,尤其是那古吊腳樓,他寄于無限深情、鄉情。他的畫里盡顯古吊腳樓的每一寸氣息和元素。

楊勝畫的是寫意山水,選擇的是平素、平常最常見的老寨子、老村子。司空見慣的東西很難出新彩、出意境,但楊勝恰恰是這樣,出其不意、別具一格,走著別人沒有走過的路。

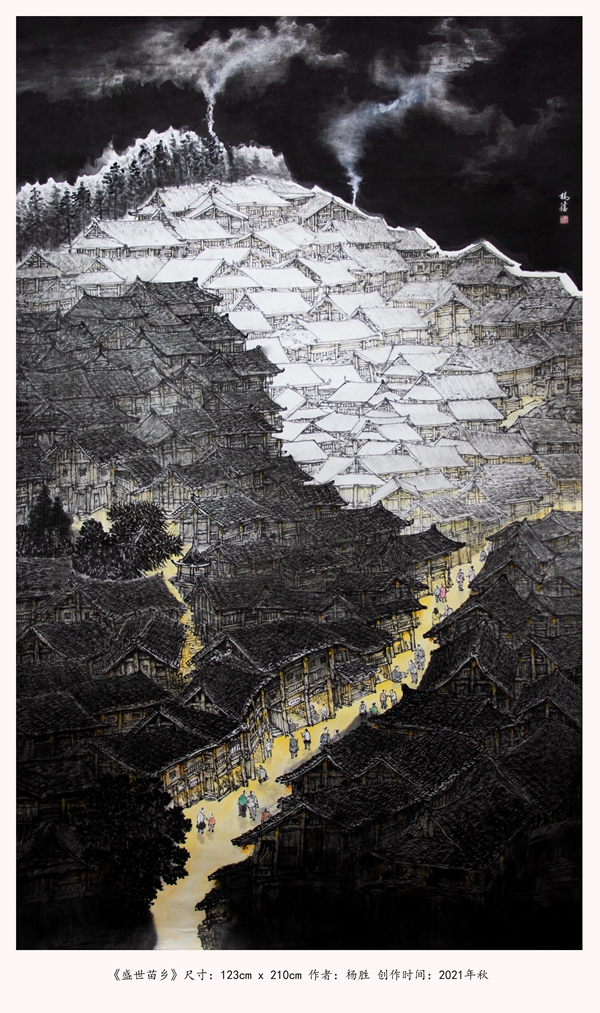

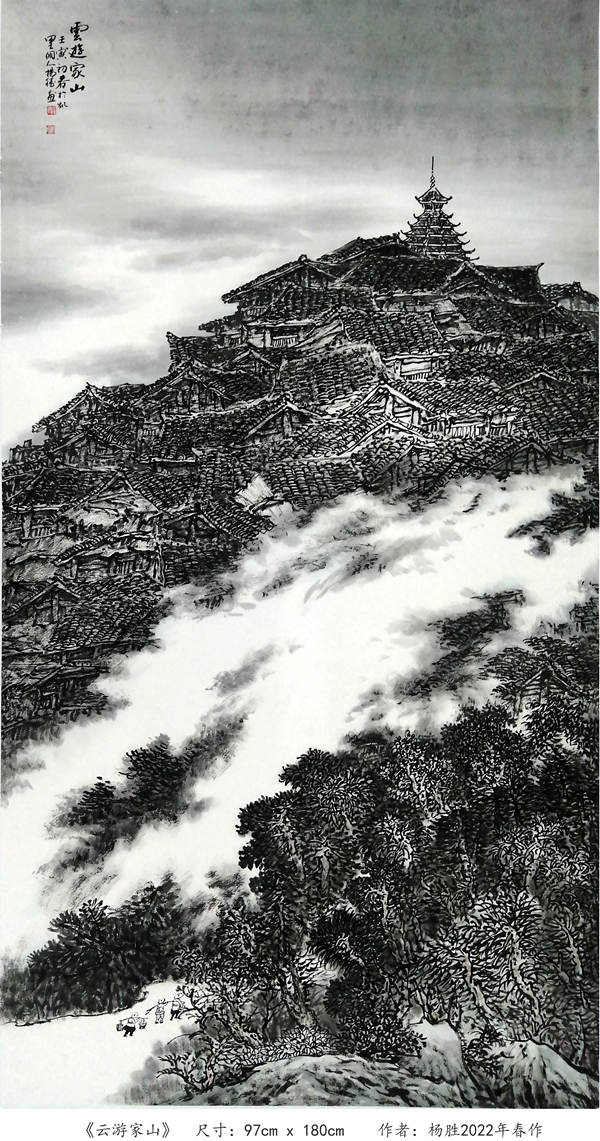

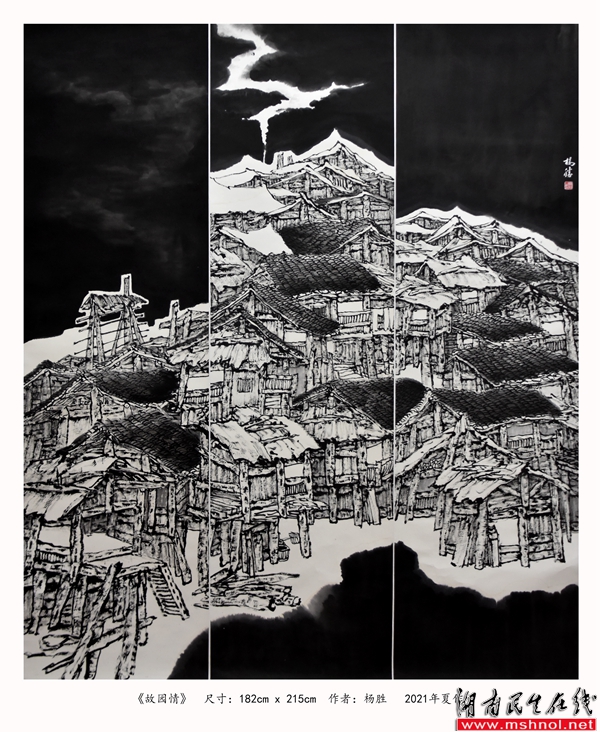

在他的畫里:一排排、一幢幢,有的是三五幢、有的是十多幢連片卻又各自單獨、獨立;有的上百幢,甚至是數不清到底有多少,密密麻麻地堆、擠、壓在一起,沉重、厚重得讓人感覺有點喘不過氣來。這些老吊腳樓無一例外呈現的是:無論有多少幢,都是一個單元整體。我們知道,對大多畫者而言,會在單元整體的前后左右畫點有生機的芭蕉、花草、小雞之類襯托,甚至施以大山、大江作背景,這樣整個畫面就有了生命力、鮮活感。可他的畫面是那么荒漠、荒涼,偶爾有點零碎的裝飾,也是枯藤、枯干、癟葉,極盡滄桑、蠻荒。另一個與眾不同的地方,他的畫面古樸、陋陳,破得爛得“完無體膚”:搭樓的木頭朽了,窗戶破了,樓頂爛了,一掛老染布也搖曳在塵世的風雨中,飄飄欲墜,讓人感覺就像百歲老人,再也經受不住風霜、塵染,隨時崩塌而去。

我問他,為何要把老吊腳樓畫得如此“悲壯、破爛、孤獨”,他這樣詮釋:在苗、侗寨,老寨子有極其厚重的歷史承載和文化積淀,我以原模原樣、原汁原味的方式,描繪老吊腳樓的古拙,體現了藝術的惟一唯美性。這種獨樹一幟,正是楊勝師古而不拘泥于古,走得進先賢,出得來現代而結成的喜人碩果。

不可否認的是,老寨子的意境是幽遠、遼遠的,處于似于不似之間,呈現難以想象、概括的大美。他以強烈的視覺反差,夸大的不對襯來渲染:畫面大面積施以濃重的黑唱主角,且一貫到底,黑得沉重、深重。突然,就像出奇兵似的,畫面上閃現出一縷白:在圖幅三分之一的右下角留白出一條白線,粗細適中,曲曲折折,既像一條穿寨而過的河流,又像縹緲的薄霧,把寨子隔成了兩部分,也總算不孤單了,有了生機活力;而在圖幅上方的正中,畫一條不長不短、飄飄揚揚的白線條,既像從山上淌下來的清流,又像老寨子升起的一股炊煙。名家評論說,這一縷白,是神來之筆,是畫的靈魂,激活了整幅畫的一池春水。這幅畫的名字叫《苗鄉明月》。《苗鄉新語》、《侗鄉情》等眾多畫作,都是這種意境的演繹。

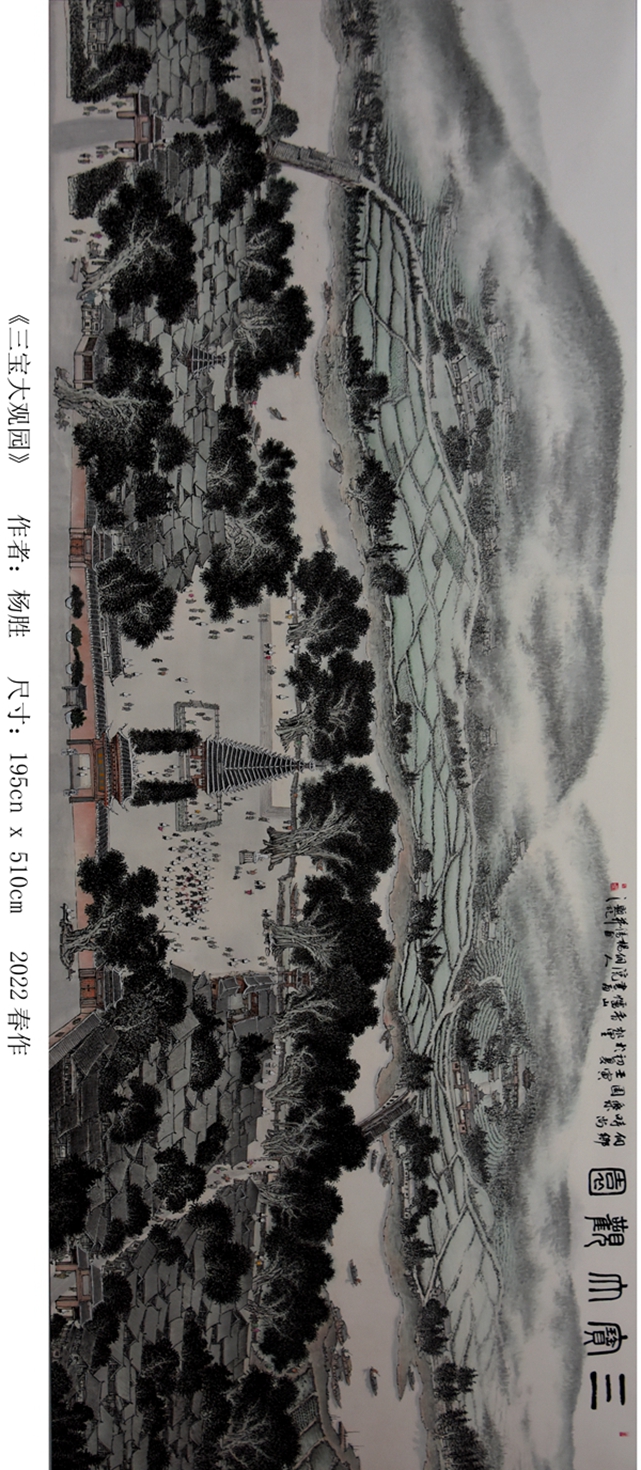

作為侗族青年畫家,楊勝沒有躺在已有成就的安樂椅上坐享,更沒有以老吊腳樓的風情、風貌束縛自己的創作語言,而是筆墨本真隨新時代,探尋畫里傳統精神與當代山水人文融合的新途徑,趟出了一條以畫家鄉山水,尤以激流為主題的新路子。

請看,在重山峻嶺中,遠山含黛,青翠立木,山巒疊嶂,環抱激水如“懸河瀉水,滔而不絕”,川流之間,點綴樹木、奇石、水草,潤澤畫面、豐富意境。在作品《高山水長》中,水勢波濤洶涌、激潮澎湃,萬峰飛險,他在山腳不同地方,用重墨涂了五、六個不規則的輪廓,這輪廓很像一塊塊石頭,石頭與石頭間施以間距,激流從石頭間隙中噴涌奔發。那么,波濤是怎么畫出來的呢?因為宣紙是白色的,在石頭間隙之間用淡墨勾出波浪線反襯一下,就有了奔流到海不復回的氣勢和意境了。不過,楊勝也用這樣的場景,一水一舟一人,逆流而上,奔“波”不息,畫者可能雖無寫人之意,也無繪人之要,但人在此刻出現,意寓“人生如逆水行舟,不進則退”,也是楊勝百折不撓、勇毅前行的圖騰真現。

當然,星光之途是用辛勞、艱辛來丈量、衡量的。在大學里,他畫的天花板是有高度的,展示了不同凡響的才氣。2010年,楊勝參加北京市教委舉辦的第三屆大學生藝術展演活動,榮獲繪畫與書法兩個三等獎,獲獎內容自然是家鄉山水及吊腳樓。細細盤點,他還先后參加國家級展覽多次,獲得一二三等獎10多項。行家評論他的畫:民族氣息濃郁,塑造藝術特質,是畫界的青年才俊、翹楚。

按照才氣、名氣,他完全可以留在像北京這樣的大城市,有更亮麗的人生光芒,可他卻選擇了返鄉創業:因為那里有父母深情的召喚,更有他對家鄉山水、人文、歷史的留戀、眷戀。骨子里,他無比摯愛著自己的家鄉。

正是基于這樣的目的,楊勝在最大的西江千戶苗寨,創建了苗嶺書畫院,初衷和深意是:廣交賢能,加持自己,提升畫技涵養;隨著文明進程及城鎮化,民族文化中的瑰寶,比如老吊腳樓,已不可復制地消失在歷史長河里,他要用畫筆給后人留下原始影像和地理圖譜。所幸,這項工作已取得了卓然的成效、成色。

楊勝愛琢磨,凡事也要琢磨。在書法上,他也琢磨得透徹,力追晉唐,取法鐘繇、王寵等,小楷寫得清秀、圓潤,卻不失剛勁、遒勁。都說書畫同源,書法支撐著畫,畫給了書法力量。

悠悠歲月寄鄉情,瀚瀚墨筆承歷史。在新時代的征程上,楊勝將一往無前,走向更加輝煌、燦爛的未來。

貴州籍青年畫家楊勝作品欣賞:

楊勝藝術簡介:

楊勝,侗族,原名楊紹啟,字文心,筆名:楊勝,號:木樓居士,耕賢堂主,1988年出生于貴州省榕江縣,自幼喜好書畫,書法師從廣州馮海濤老師與長安張書聰老師,國畫師從貴州歐陽克景老師與河北韓步勇老師。而后又得岳黔山、林容生老師等多位藝術家的指教。現為貴州省黔東南州苗嶺書畫院院長,環境藝術設計師,中國苗嶺國際美術寫生基地主席,貴州省美術家協會會員,貴州省中國畫學會會員,貴州省文藝支教志愿者,黔東南州美術家協會會員,黔東南州書法家協會會員,榕江縣書法家協會副主席,榕江縣美術家協副主席。

2010年11月,北京市教委舉辦第三屆北京大學生藝術展演活動榮獲繪畫和書法藝術作品普通組各獲三等獎

2011年7月,美國世界藝術家協會中國區協會舉辦的紀念中國共產黨誕辰90周年書畫展,書法榮獲三等獎

2014年1月美國世界藝術家協會中國區協會舉辦的紀念毛澤東誕辰120周年“我的中國夢”書畫大賽書法作品榮獲三等獎

2015年,狀元故里——首屆“同龢杯”全國書畫作品展

2015年7月,榕江縣“鑄廉杯”廉政書畫現場賽成人組書法優秀獎

2017年1月,美國世界藝術家協會中國區協會舉辦的“藝術之韻”書畫大賽,書法獲二等獎

2017年5月陜西省《激情歲月、傳奇烽火》全國書法邀請展

2017年12月在伊斯坦布爾舉辦的“中國書畫世界行走進土耳其交流展覽”,國畫獲得大獎

2018年1月在雅典,“中國書畫世界行走進希臘交流展覽”,國畫獲得銀獎

2018年8月,江西國畫院全國名家采風武功山

2019年1月,2019迎新春“藝術之魂”書畫大賽,繪畫作品獲一等獎

2019年9月,輝煌1949~2019熱烈慶祝中華人民共和國建國70周年采風武功山全國中國畫名家作品展

2020年10月“守望鄉愁”,《苗鄉明月》入展中國美術館

2020年11月,西泠印社,決戰決勝·大美與共——“走進美好新生活”主題藝術作品展,作品《苗山新雨》入展

2021年6月,《春耕之望》入展慶祝中國共產黨成立100周年暨中國民主同盟成立80周年“風雨同舟共書百年輝煌史、肝膽相照同圓偉大復興夢”貴州省美術作品展。

2021年6月,《興新家園》入展黔東南州慶祝中國共產黨建黨100周年書畫展。

2021年6月,其書畫作品參加榕江縣慶祝中國共產黨建黨100周年書畫展。

2022年6月,2022“多彩貴州”中國畫作品展獲優秀獎。

來源:湖南民生在線

作者:王孝建

編輯:徐滿哥

審核:吳明德

責任編輯:麥穗兒