梨花小鳥溶溶月——嵇錫貴大師60年陶藝展

今天上午,《瓷韻風華——嵇錫貴陶瓷藝術精品展》在浙江省博物館武林館盛大開幕。領導、嘉賓、高朋、后學、媒體,濟濟一堂。受嵇錫貴大師之邀,參加開幕式,不勝榮幸。

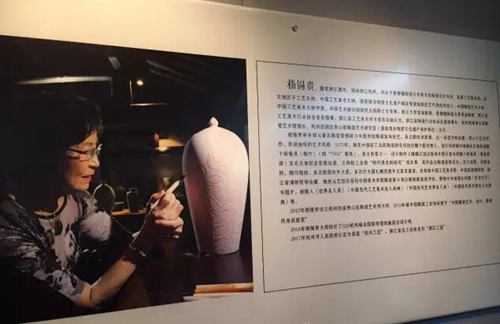

嵇錫貴,亞太地區手工藝大師、中國陶瓷藝術大師、中國工藝美術大師評委、中國藝術研究院研究生院碩士生導師。杭州西溪貴山窯陶瓷藝術館館長。

有緣與嵇錫貴大師相識,是在7月的西泠美術館。她對于我的南宋官窯收藏給予了肯定與鼓勵。言談如沐春風,很有親切感。正如中國美院原副院長高而頤先生說的“嵇錫貴今年已經75周歲了,但性格開朗、直爽,為人善良親和,一點不像年過古稀的老人。”

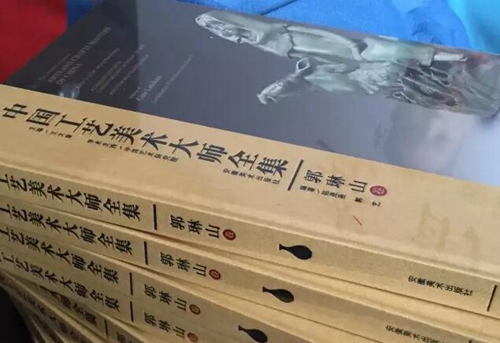

開幕式上,嵇錫貴大師向浙江省博物館捐贈“釉上彩水仙花瓶”,并進行《中國工藝美術大師全集——嵇錫貴卷》的新書發布。

三樓展廳幾無立錐之地,氣氛熱烈。每件作品前,都是人。一共走了兩圈,才算把每件作品都看了。

大師的作品,給我兩個最大的感受。第一個感受,傳統技藝素養深厚。畫面充滿古典花鳥山水情趣意境。刻花工藝與宋瓷一脈相承、釉上彩紋飾的全局把控與細膩勾繪,青花釉彩的運用、瓷板畫的禪境與文人氣質,看過之后,我就明白了,大師為什么是大師。

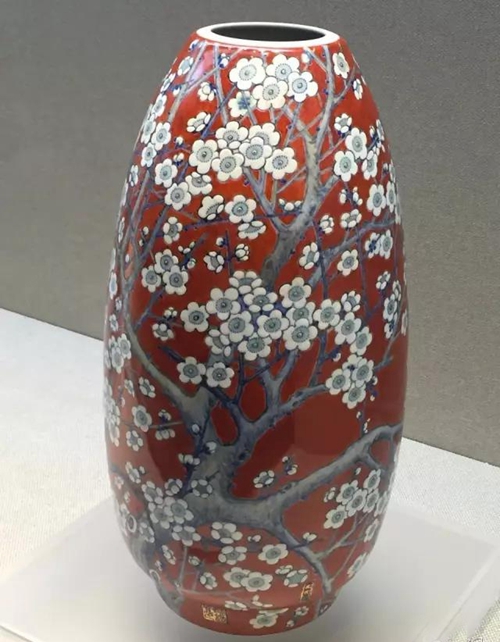

尤其是一件“春韻”粉彩梅瓶。瓶身主題圖案是花鳥。瓶頸與瓶足各有一圈細密青綠纏枝花卉紋飾。乍眼一看,是純粹綠釉飾帶。再仔細一看,原來竟然填滿細密的纏枝花卉。大師對于彩繪花卉線條的運用已爐火澄清。

我個人而言,尤其喜歡下面這件“梨花青鳥”粉彩瓷盤。類似風格另一件《梨花小鳥溶溶月》粉彩瓶被嵇錫貴大師之女,藝術學博士郭藝研究員,評論為“母親五十歲之后淡泊恬靜風格的代表性作品,是她對于人生的深刻感悟與表達,使人進入作品悠遠的意境之中。讓人不再關注工藝技法,而是更多地引發對生命的反思”。

第二個感受,大師刻花工藝的纏枝花卉,鮮活靈動。以這件“暗香浮動”越窯青瓷刻花大盤為例。圖錄上的照片,無法表現出纏枝花卉的舒展與層次感。你若見過南宋都城杭州出土的唐五代越窯青瓷精品標本,再來看大師的作品,就會由衷感嘆大師刻花技藝出神入化。

已故中國工藝美術界的學術泰斗、美術教育家鄧白先生是嵇錫貴的恩師。鄧白先生也是解放后在國內最早研究南宋官窯工藝恢復的藝術家。鄧白先生當年評價嵇錫貴“是陶瓷彩繪設計的難得人才”。

2003年,鄧白先生指導壁畫(左起:郭琳山 鄧白 嵇錫貴 郭藝)

2004年,嵇錫貴與丈夫郭琳山

這一切得益于嵇錫貴大師的藝術人生經歷。畢業于景德鎮陶瓷美術技藝學校和景德鎮陶瓷學院美術設計系。23歲即進入輕工業部陶瓷研究所藝術室工作。44歲調入浙江省工藝美術研究所,潛心研究越窯、南宋官窯、龍泉窯、婺州窯青瓷、長興紫砂陶器的燒制技藝和裝飾技藝。這兩段主要經歷,體現在她的作品上。一塊是明清景德鎮綜合陶瓷技藝風格,另一塊是浙江青瓷尤其是越窯青瓷技藝的恢復與創新。

我想,嵇錫貴大師若是在明清兩朝盛期,必定是景德鎮御窯廠首席畫師。若是在晚唐五代或是南宋的浙江,也一定是越窯秘色瓷、南宋修內司官窯的御用藝魁。

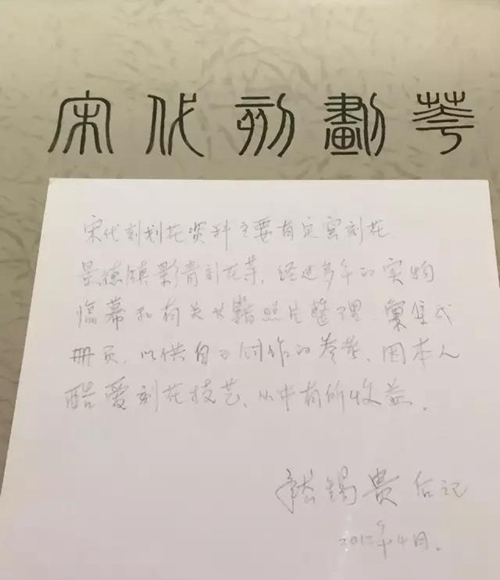

展覽上,我特別注意到嵇錫貴大師的一紙鉛筆字。“宋代刻劃花資料主要有定窯刻花、景德鎮影青刻花等。經過多年的實物臨摹和有關書籍照片整理、匯集成冊頁,以供自己創作的參考。因本人酷愛刻花技藝,從中有所收益。嵇錫貴后記 2012年4月”。大師何能成為大師?可見一斑。

從當年負責整套7501中南海毛主席用瓷釉下彩繪梅竹到2016年G20峰會國宴用瓷“皇家氣派”的畫面總設計。本次展覽,我們見識到了國家級大師的風范與60年孜孜以求的藝術探索精神。

為什么嵇錫貴大師的作品,色彩豐富,對于看貫單色釉宋瓷的我來說,卻竟絲毫沒有感覺到匠氣,相反,每件作品無不透露出一種藝術經典的氣質。我想,這也許正是嵇錫貴大師的藝術家境界所在吧。

展覽截止到10月15日。這是嵇錫貴大師從藝60周年的大展,更是當代陶瓷藝術的經典展。你值得一看。

責任編輯:麥穗兒