人間有味是清歡:聽大師談清明上河圖中的美食文化記憶

“萬瓦鱗鱗若火龍,日車不動汗珠融。”初夏之日,有著天然的生氣。樹是向上的,人也是向上的。

湖湘美食大師、國畫大師張志君先生早就聽聞湖南有個木作博物館聚典閣,欣然邀約我一同前往。在暑氣喧騰的一天,一邊欣賞大型黃花梨精品木雕清明上河圖,淺酌慢飲風雅宋的美食文化,一邊聽兩位藝術大師侃侃大談藝術探索,真是無上清涼的美事。

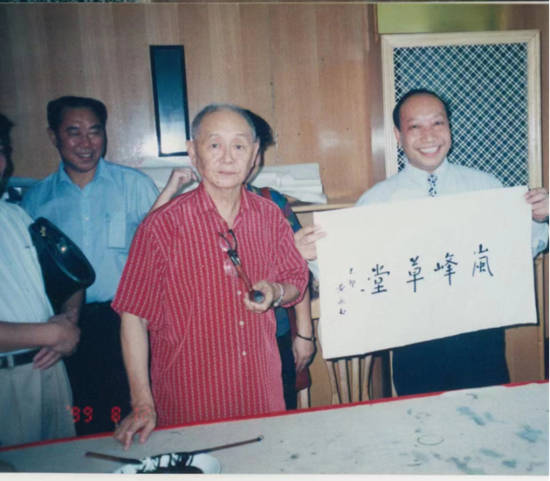

在我看來,張志君老師是一位有著很強世俗情懷的人,他多次訪問美國藝術大學,給美國人講授中華國畫藝術和美食文化,讓我感受到了他那顆赤子之心的質樸和超然。早在1992年中央電視臺國際頻道拍攝報道張志君專題片,媒體就點評他為“廚師畫家,全國唯一;蔬菜作畫,中外一絕”。到1999年12月,他被臺北故宮博物院和《聯合報》邀請赴臺灣做“漢代養生美食”講座,名噪一時。紀智老師更是獨樹一幟。他用生命來實踐和追求自己一生的文化夢想。清明上河圖中的美食記憶,這個主題對于我一個漂泊海外多年的華僑,更加尋味悠然。

在艷陽的暖醺下,我覺得不虛此行,心中也充滿了感恩。在一個幽靜安寧,古意浪漫的聚典閣木頭房子里,兩位老師在各自藝術領域特立獨行,有著卓爾不凡風采的他們能產生多少思想的碰撞呢?這是個謎,也肯定文化的玩味不少吧。

這般雅致的記憶如果沒有文字的留存,實屬遺憾。幸記之。

”宋朝人喜歡素食和鮮花入食。蘇軾在《菜羹賦》,把素食寫得非常富于詩意,“不用魚肉五味,有自然之甘”。他還有一道用新鮮蔓菁、蘿卜混合白米煮的“東坡羹”傳世。黃庭堅畫蔬菜題詞云:“可使士大夫知此味,不使吾民有此色。宋朝·曾幾在《食筍》中寫道”花事闌珊竹事初,一番風味殿春蔬。龍蛇戢戢風雷后,虎豹斑斑霧雨馀。但使此君常有子,不憂每食嘆無魚。丁寧下番須留取,障日遮風卻要渠。”張志君老師談到:”鮮花同樣走上餐桌,宋代出現了十來樣花卉入菜,比如牡丹沙拉,比現在常見的茉莉花炒蛋更精致,為雅趣無雙。”

細雨斜風作曉寒,淡煙疏柳媚晴灘。入淮清洛漸漫漫。雪沫乳花浮午盞,蓼茸蒿筍試春盤。人間有味是清歡。”不少外國學者認為宋代是中國歷史上最輝煌的時期,許多近代城市文明的特征“比西方提早500 年”。宋代確是一個世俗文化大放異彩的時代。有溫熱豐富的食物慰藉勞生,有士大夫的旨趣引導全民的品位。市井飲食與風雅品味和諧并存。追溯如今中國人審美與生活通融的美學源頭,都要回到宋朝。

紀智先生介紹說:”據學者考據,北宋東京與南宋臨安人口最盛時都在百萬以上,是當時世界上最大的城市。《清明上河圖》里以5米長度還原的北宋東京城,一百余棟樓宇中,竟有四十五家都是經營餐飲的店鋪,幾近半數。開封灌湯包,是當地最具代表性的美食。清明時節,宋朝人還吃什么呢?《東京夢華錄》上這樣記載:(清明)節日,坊市賣稠餳、麥糕、乳酪、乳餅之類。清明前后,大街小巷響徹賣餳的聲音。餳,在古代多指的是麥芽糖。麥芽糖是以高粱、米、大麥、粟、玉米等淀粉質的糧食為原料,經發酵糖化制成的食品。餳的用處很大,除制作灶糖、餳餅等食品之外,還有藥用價值,入藥者稱為膠飴。宋朝市面上的吃食似乎很便宜。”不同于唐代,宋代都城廢除了坊市分割,“開封成了中國古代第一個敞開型的城市”,熱鬧的夜市有時持續通宵。在東京開封,無論貴胄還是平民,都能各得所需。著名的酒樓有72座,號稱“七十二正店”。

談到夏季的美食,張志君老師提到,宋朝人已經擅長獨當一面的小吃美食招徠顧客。如曹婆肉餅、薛家羊飯、梅家鵝鴨、曹家從食、徐家瓠羹、鄭家油餅等等。而宋代人吃辣主要靠生姜、胡椒、芥末和芥菜。北宋初年,宋太宗問大臣蘇易簡:“食品稱珍,何物為最?”蘇易簡說“食無定味,適口者珍”,然后揭秘對他來說的無上美味“齏汁”——把姜、蒜、韭菜切碎搗泥,再兌上水,加胡椒、鹽混合。

兩位老師似乎都是跨界的高手,對于我將他們定義為跨界精英這一說法,張志君老師表示:“學習書畫時的色彩運用,我將它融入到烹飪中去,我又將烹飪的材料當作是我手中的畫筆,將它運用到我的書畫創作中來,“烹飪”與“書畫”這兩者均屬于藝術,而且相輔相成,所以我并沒有跨界。”當張志君老師看到紀智補全版清明上河圖黃花梨木雕大氣磅礴呈現在眼前的時候,他卻好奇地問紀智老師如何去實現跨界的。

紀老師說:”我自己從空間設計領域到開拓經營博物館領域,是一個現在看來非常大膽的決定,但是一切決定下來之前,是有很多沉淀的。而這種沉淀根植于我的生活經歷。用喬布斯的一句話:’人生中當你回頭去看就會發現,眼前的珠子都可以串在一起,每一份經歷都會對你有很大的幫助‘’。從早年的我玩音樂,到下海從事汽車貿易,各種新潮的物件在我手下都把玩過,而這種對于藝術的愛好日積月累,讓我最終發自內心喜歡上了木作文化。特別是我在美國旅居期間,看到美國人對木頭的天然喜愛,促使我專注于創作黃花梨木雕的心靈秘境——清明上河圖。生命如同一條河流,從堵塞湍急之處,漸漸走向泱泱開闊的境地,我終于一步步認識到要用藝術和文化來取代浮華物質的鋪排,讓中華民族的文化品格延伸到極致。做一個重大的決定時候,我認為一定要盡量看長遠,不要只看眼前的利益。”

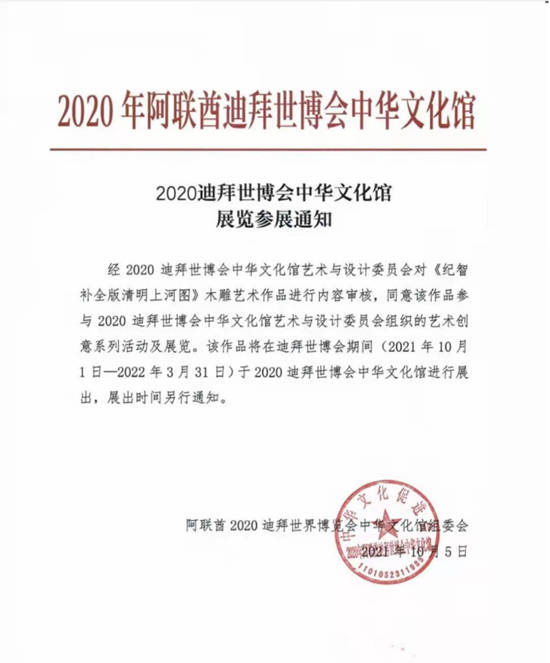

讓人驚嘆的是,這幅在迪拜世博會展出,并于2019年榮獲第四屆“中國林業產業創新獎”的作品總尺寸長88米、高2米。共用黃花梨木20余噸,整幅作品采用“浮雕、透雕、圓雕、鏤雕、層雕、禪雕等”多層次“風采橫溢,妙在畫外”的創新技法,將張擇端本《清明上河圖》活生生的打造成了驚艷世界的一席”文化盛宴”。

而有異曲同工之妙是,張志君老師在全國第二屆烹飪技術比賽中以五光十色的花色冷拼“錦上添花”和鮮嫩香辣的熱菜“軟蒸火夾鱖魚”奪得兩枚金牌,實現了湘菜在全國烹飪界的“零的突破”。從他1985年有幸成為著名畫家何海霞先生入室弟子,專攻國畫山水。1998年獲得“湖南省中青年十杰畫家”稱號。1999年出版了《張志君中國畫作品選》。創作的《三峽曉色》、《蒼山清泉》、《羅霄山韻》、《萬壑松風》、《錦繡云山巧鑿成》等作品曾多次參加湖南和全國美展。2001年《山澗溪》入選第十五次中國美術家協會主辦的“新人新作展”,2002年《武陵高秋》榮獲全國中國畫展優秀作品獎。

自由換擋的跨界,其實都離不開一定程度的專注到實現出神入化,克服困難,實現跳躍式前進。而自由的精髓在于我們每一個人都能夠參加決定自己的命運,堅信在未知的地方一定有屬于自己的燦爛星空。

踐行人文精神的理想——跨界還是沉浸自我?而能永葆一顆赤子之心,這就是藝術的本源力量吧。亨廷頓說,世界的沖突,本質上是文明的沖突。世界的競爭,是文化的優勝劣汰。一個民族對另一個民族的飲食上的親和力,也會加快對另一個民族文化上的認同。美食外交是一個國家較為常用的手段,元首出訪,必有國宴招待,餐桌是展現誠意,拉近關系最好的平臺。通過清明上河圖的文化傳承,讓更多的國際友人熱愛中國傳統文化。借著美食的媒介,讓宴會上所有的神采和心意都凝聚到中國傳統文化的精髓上,我們要讓清明上河圖永遠是通達人情的,永遠是活色生香的,永遠是溫熱鮮明的,永遠是親和有力的。畢業于美國哥倫比亞大學,曾任聯合國中文組組長何勇博士,是首位獲得聯合國21世紀獎的中國人。他提到:“文化是美食的靈魂,更是民族的記憶。”愿我們都能在中國傳統文化中感受到怡情之美。

文化綿長、生活不止!愿你我都能安享世俗生活的安寧和諧。“中國夢歸根到底是人民的夢。”“人民對美好幸福生活的向往就是我們的奮斗目標”。這個夢想凝聚了幾代中國人的夙愿,體現了中華民族和中國人民的整體利益,是每一個中華兒女的共同期盼。

張志君老師特創作一幅清明上河圖梅花包子,寄語愛清之家的朋友們:“無上妙品”。

師帥,祖籍湖南長沙,美國華人作家聯誼會副會長。美國華盛頓華人作家協會會員,美國《美華商報》、《新世界時報》特約專欄撰稿人。北京大學法學碩士,美國華盛頓大學國際法博士。在國際貿易,跨國并購領域經驗豐富,現擔任中美青年企業家創業促進會首席法律顧問,美中工商聯合會高級顧問。熱心僑務工作,回國參加湖南省第八次歸僑眷代表大會期間,受聘擔任湖南省國際醫學交流促進會法律顧問,美中湖湘文化交流協會美東分會會長。熱愛詩詞,雅好寫作,發表散文以及旅美札記,美國智庫研究專題報道近百萬字,出版詩集兩本,擅長中西翻譯。翻譯專著《風險與理性》,《如法所能》入選“中美元首法律交流計劃”圖書獎,獲得讀者廣泛好評和喜愛。

責任編輯:麥穗兒