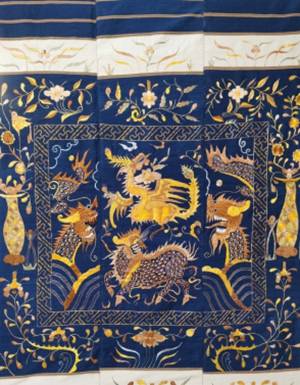

斷傳近半個世紀的龍被制作技藝續上啦

龍被是黎錦中最上乘的藝術品,是黎錦的精華所在,是黎族織女融合黎族文化、漢族文化、宮廷文化的視覺呈現,是具有獨特審美特質的藝術珍品。龍被曾是朝廷貢品,體現了黎族先民織造黎錦的精湛技藝,是黎族先民具有美好生活向往的象征性載體,意義非凡。

符秀英歷時 6 年于2020年8月獨立完成的麒麟呈祥龍被

尺寸:長212㎝×寬108㎝

然而織造龍被的技藝在上世紀90年代就被有關專家認定為該項技藝已失傳,也就是說在海南黎族五大方言的織造技藝中不再有所體現,而只能從歷史記憶深處、從圖文記錄上才能感知龍被的精妙。自2009年黎族傳統紡染繡技藝入選聯合國教科文組織急需保護的非物質文化遺產名錄以來,海南省各級政府加大了對黎錦技藝的保護力度,黎族織女從當年的不足千人發展到如今的兩萬多人,白沙黎族自治縣的黎錦雙面繡省級代表性傳承人符秀英更是卯足了干勁,不斷研究黎錦紡、染、織、繡四大工藝、挑戰自己,反復實踐,經過近六年的技藝探索、和提煉,逐漸形成了具有“秀英風格”的雙面繡技藝。

(符秀英正在織造龍被)

符秀英老師以堅定意志、頑強拼搏精神,每天織作十小時以上,數次返工,以個人智慧歷數年寒暑而不輟,始終堅信自己能夠在先祖黎錦織造相關資料中尋找到織造龍被的價值信息,始終堅信自己能夠通過這些價值信息再現先祖織造龍被的精湛技藝。

(符秀英織造龍被過程中與專家交流)

功夫不負有心人,在龍被專家蔡於良老師的多次指導下,符秀英個人獨立制作的龍被終于成功了!2020年8月12日,原省非遺中心主任鄧景華看了后也給予了充分的肯定:“這才是黎族龍被”。符秀英以不服輸的干勁和韌勁,再現了龍被藝術珍品的燦爛。由此延續了自上世紀以來龍被織造技藝的斷裂,彌補了這個時期黎錦龍被織造的歷史信息,開啟了黎錦龍被織造的新紀元。符秀英老師正是明白了黎錦織造技藝的歷史訴求,明白了作為黎族優秀兒女、作為代表性傳承人應該具有的歷史擔當,明白了黎錦藝術品在自貿港建設中的應有貢獻。她毅然決然,憑借個人自身微薄之力,投入到黎錦龍被織造技藝的發掘中去,不惜一切代價鉆研學習,遇到困惑之處就四處請教,即便是在織造過程中因為針腳、色線、尺牘這些熟練的巧工,她還是會仔細聆聽專家學者們的建議,始終保持謙虛態度在龍被織造的歷程中前行,即便是荊棘叢生,也從未放棄。體現了黎族婦女的優秀品格。

龍被是黎族獨有的能夠體現黎族審美特質的藝術珍品,它并不是單純的純審美藝術品,而是黎族文化表現的一種載體,體現了黎族人民意愿。

(符秀英:海南省黎錦藝術博物館常務副館長、省級黎錦雙面繡非遺傳承人,曾獲得海南省南海工匠、全國三八紅旗手等榮譽稱號、2018年獲得文化部表彰的非物質文化遺產保護工作先進個人)

責任編輯:麥穗兒